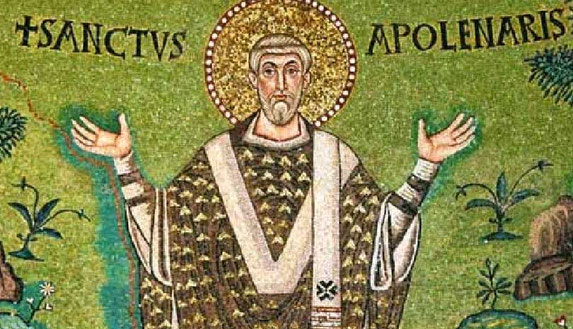

Heiliger Apollinaris Claudius, Bischof von Hierapolis in Phrygien, + nach 177 – Fest: 8. Januar

Claudius Apollinaris, der Bischof von Hierapolis in Phrygien, war eines der leuchtendsten Lichter des zweiten Jahrhunderts. Von seinen Taten haben wir jedoch nur sehr wenige umständliche Berichte. Allein das Lob, das ihm die alten Schriftsteller – Eusebius, Theodoret, Hieronymus usw. – erteilen, lässt uns nicht daran zweifeln, dass er alle Tugenden eines wahren Bischofs besessen hat. Die Irrlehrer fanden jeder Zeit einen furchtbaren Gegner an ihm. (Die bedeutendsten waren die Enkratiten, Anhänger Tatians, und die Montanisten, auch Kataphrygier genannt. Diese entstanden zuerst in Phrygien gegen das Jahr 171. Alle Schriften unseres Heiligen sind verlorengegangen. Das Altertum schätzte sie sehr hoch. Photius, der sie gelesen hatte, und der sie gewiss zu beurteilen imstande war, legte ihnen sowohl wegen der Schreibart, als der darin enthaltenen Themen hohen Wert bei.) Er verfasste mehrere gelehrte Abhandlungen, in denen er ihre gottlosen Systeme mit siegender Kraft widerlegte. Und um ihnen jede Ausflucht abzuschneiden, zeigte er, bei welcher philosophischen Sekte jeder von ihnen seine Irrtümer geschöpft hatte.

Der heilige Oberhirt sah mit tiefer Wehmut die Verheerungen, die durch die Verfolgung unter seiner Herde angerichtet wurden. Er ließ es aber nicht dabei bewenden, seine Klagen zu Gott zu erheben, sondern trat öffentlich als Verteidiger der Christen auf, denen das Heidentum gänzlichen Untergang geschworen hatte. Er verfasste eine Schutzschrift, die er an den Kaiser Marc-Aurel richtete, im Jahr 177. – In diesem Werk vernichtete er alle Vorwände, mit denen die Götzendiener ihre ungerechte Erbitterung gegen die Diener Jesu Christi zu bemänteln suchten. Dann erbat er des Kaisers Milde für die Christen an, die durch ihre Gebete dem Reich so heilsame Dienste geleistet hätten. Er meint nämlich damit jenen wundervollen Regen, der durch die Christen vom Himmel erlangt worden war.

Der Kaiser Markus Aurelius, ermüdet durch den langwierigen Krieg, den er mit den Quaden, einem germanischen Volk, führen musste, entschloss sich, ihn auf eine Weise zu beenden, dass er in Zukunft nicht mehr beunruhigt würde. Er zog daher im Jahr 174 nach Christi Geburt, und dem dreizehnten seiner Regierung, zu Felde, in der Absicht, nicht nur die Quaden, sondern auch ihre Bundesgenossen, und vor allen die Markomannen zu bekriegen. Nach einigen auf beiden Seiten erkämpften Vorteilen, gingen die Barbaren über die Donau und drangen in die Legionen ein. Die Römer setzten hierauf ebenfalls über diesen Fluss, um diese Schande zu rächen, überfielen unversehens den Feind, und richteten ein großes Blutbad an. Diese ließen aber bei ihrem Rückzug mehrere Abteilungen Soldaten zu Fuß mit einiger Reiterei zurück, um die Römer zu täuschen, und sie glauben zu machen, als wollten sie an dieser Stelle ein zweites Treffen versuchen. Die Sieger dachten an keine Kriegslist, sondern griffen mit schneller Hast diese Soldaten zu Fuß an, die nach dem ihnen erteilten Befehl die Flucht ergriffen, den Kaiser auf Anhöhen lockten, wo er plötzlich von einem fast unzählbaren Kriegsheer, das die Pässe besetzt hielt, sich umzingelt sah. Obgleich Mark-Aurel die Gefahr erkannte, in der er sich befand, schmeichelte er sich doch, durch den Mut seiner Legionen ihr zu entrinnen, und griff, trotz seines ungünstigen Standorts, die Feinde an. Diese Völker ließen sich aber in kein Treffen ein, sondern beschränkten sich bloß auf Verteidigung, und waren nur darauf bedacht, die Römer in diesem Ort eingeschlossen zu halten. Eine unerträgliche Hitze zwischen dürren, quellenlosen Gebirgen, der Schmerz brennender Wunden und quälender Durst nahmen den Römern Kraft und Mut. Sie konnten nicht vor-, nicht rückwärts lenken, noch im Kampf Rettung suchen, und sahen kein anderes Mittel, als entweder unter dem Schwert der Feinde zu sterben, oder sich ihnen auf Gnade oder Ungnade zu ergeben. Unterdessen durcheilte Markus Aurelius das ganze Lager, und versuchte durch seine Reden den Mut der niedergeschlagenen Soldaten aufzurichten, und durch Gelübde und Opfer, auf die sie in ihrer misslichen Lage kein Vertrauen mehr setzten, ihre Hoffnung zu beleben.

Jetzt warf sich die zwölfte Legion, die beinahe ganz aus Christen bestand, auf die Knie nieder, um nach Art der Christen zu beten. Ihre Absicht war, den wahren Gott zu beschwören, seine Allmacht offenbar werden zu lassen. Die Quaden, erstaunt über ein solches Schauspiel, stürzten auf das Lager der Römer zu. Allein in diesem Augenblick wurde der Himmel mit schwarzen Wolken überzogen, und ein starker Regen strömte hernieder. Die Römer, die vor Durst sehr erschöpft waren, tranken und kämpften zu gleicher Zeit. Manche Verwundete schlürften ihr eigenes Blut mit dem Wasser, das sie in ihren Helm aufgefangen hatten. Der Vorteil blieb jedoch immer auf Seiten der Feinde, bis sich plötzlich ein stürmender Wind erhob, der ihnen einen starken Hagel, mit Blitz und Donner begleitet, entgegentrieb, wodurch die Römer ihren Blicken entzogen wurden. Ein allgemeiner Schrecken bemächtigte sich ihrer, der noch stärker wurde, als sie sich auf die Erde niedergeworfen sahen. Sie ergriffen die Flucht, und bald wurde die Verwirrung allgemein. (Porphyrius und einige andere Heiden sahen diesen Sieg als eine Wirkung der Zauberei an: Andere, wie Dio Cassius, schrieben ihn den Götzen zu. Alle christliche Schriftsteller stimmen dahin überein, dass er ein durch das Gebet der melitinischen Legion erflehtes Wunder war. Der heilige Apollinaris, der diese Tatsache in seiner Schutzschrift anführt, setzt noch bei, der Kaiser habe dieser Legion aus Dankbarkeit den Namen „die Blitzende“ beigelegt. Eusebius, Tertullian, der heilige Hieronymus und der heilige Gregor von Nyssa sind derselben Meinung.)

Eine so ausgezeichnete, durch das Gebet der Christen erlangte, Wohltat verdiente ohne Zweifel die Dankbarkeit des Markus Aurelius. Er ließ einen Befehl ergehen, wodurch er unter Todesstrafe verbot, einen Christen wegen der Religion vor Gericht zu bringen. Allein er hatte den Mut nicht, die Gesetze, die gegen sie erlassen wurden, ganz aufzuheben, daher auch sogar unter seiner Regierung viele Christen des Märtyrertodes starben. (Zeugen sind der heilige Apollinaris und die Märtyrer von Lyon. Welcher Widerspruch im Betragen des Markus Aurelius! Man bestrafte die Ankläger der Christen mit dem Tod, und vergoss dennoch das Blut der Christen. Kaiser Trajan hatte in seinem so bekannten Brief an Plinius den Jüngeren, gleichfalls verboten die Christen anzuklagen, und dennoch verordnet, dass man sie strafen soll, wenn sie angeklagt würden. Tertullian hat die Ungerechtigkeit eines solchen Verfahrens durch ein unwiderlegliches Dilemma gezeigt.) Übrigens wurden durch diese zu Gunsten der Christen erlassene Verordnung die heftigen Verfolgungen, denen die Christen seit sieben Jahren preisgegeben waren, und die der Kaiser selbst teils aus falschem Religionseifer, teils aus Hass gegen das Christentum erregt hatte, sehr gemindert. Einige Zeit später brach aber das Feuer der Verfolgung desto schrecklicher los, wodurch der heilige Apollinaris veranlasst wurde, seine Schutzschrift zu verfassen. Er führte darin dem Kaiser zu Gemüte, dass er sein Reich und sein Leben dem Gebet der Christen zu verdanken habe. Welche Wirkung diese so gründliche Verteidigung hervorgebracht hatte, weiß man nicht. Es scheint jedoch, dass Markus Aurelius sie günstig aufgenommen, und noch zum Teil der Wut der Christenfeinde Einhalt getan habe, denn der heilige Apollinaris fuhr fort, mit Eifer der Leitung seiner Kirche vorzustehen, bis zum Augenblick, wo es Gott gefiel, ihn von dieser Welt wegzunehmen. Die Zeit seines Todes kann nicht bestimmt angegeben werden, es ist aber wahrscheinlich, dass er vor Markus Aurelius starb. Das römische Martyrologium feiert sein Andenken am 8. Januar.

Wir alle bekennen uns ehrfurchtsvoll zu den Wahrheiten, deren Verteidigung Apollinaris auf sich nahm. Wir haben denselben Glauben wie er. Vielleicht auch würden wir uns selbst gerne dazu überreden, dass wir auch den Mut hätten, sollte es uns auch das Teuerste kosten, ihn zu verteidigen. Allein wie lässt sich unser Glaube mit unserer Kälte in Ausübung der Tugend, mit unserer brennenden Gier nach den Dingen der Erde, mit dem ängstlichen Zurückhaltung beim Aufgeben unserer Leidenschaften, in Einklang bringen? Woher kommt es, Dass der Gedanke an Gott und Himmel, Hölle und Ewigkeit, so einen schwachen Eindruck auf uns macht? Ach! Die Ursache von diesem allen liegt darin, dass wir die Betrachtung dieser großen Wahrheiten vernachlässigen: da unser Geist nur flüchtig auf sie hinblickt, dürfen wir uns da noch wundern, dass sie leicht über unsere Seele hingleiten, ohne bleibende Spuren zu hinterlassen? Betrachten wir sie ernsthaft, und glühende Gefühle der Liebe und Furcht werden in unseren Herzen sich erheben. Hat uns die Erfahrung noch nicht belehrt, dass die Anliegen, und vor allem die, die nicht unter die Sinne fallen, nur wenig uns rühren, wenn wir nicht öfters durch ernstes Nachdenken auf sie zurückkommen? Wir sind gewiss unsere eigenen Feinde, wenn wir nicht einsehen, welchen Schaden wir uns selbst zufügen, da wir die Wahrheiten unserer heiligen Religion nur oberflächlich betrachten. Unser Glauben wird uns nur zur schrecklicheren Verdammnis gereichen, wenn er nicht in der Liebe tätig wird. Nun aber haben wir kein wirksameres Mittel zu diesem lebendigen Glauben, der durch die Liebe wirkt, zu gelangen, als wenn wir so oft wie möglich zur Betrachtung unsere Zuflucht nehmen, und immer tiefer und tiefer in die Wahrheit des Evangeliums eindringen, um darin das himmlische Brot zu finden, das die frommen Regungen der Seele nährt. Die Weltmenschen sehen die Betrachtung als eine überflüssige Übung an. Allein die Heiligen aller Jahrhunderte haben anders darüber geurteilt. Sie erschien ihnen als eine unerlässliche Pflicht für jene, die ihr Heil erringen wollen. Sie waren daher auch dieser heiligen Übung sehr ergeben, und suchten, um sich freier und wirksamer mit ihr beschäftigen zu können, die Einsamkeit, wo sie, so sehr es ihnen ihre Standespflichten erlaubten, abgeschieden von dem Geräusch der Welt, ihr Leben zubrachten.

Die Ruinen von Hierapolis