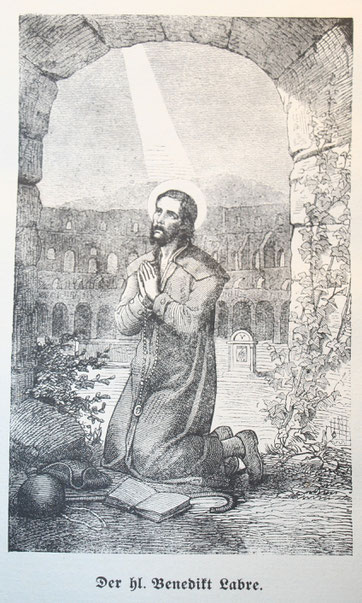

Heiliger Benedikt Joseph Labre, Pilger und Bettler aus Frankreich, + in Rom 16.4.1783 - Fest: 16. April

„Wie mögt Ihr nur ein so erbärmliches Leben führen? Ihr könntet es doch ebenso gut viel bequemer haben!“ sagte eines Tages ein Geistlicher zum „heiligen Bettler von Rom“, als dieser, in Lumpen gehüllt und zum Erbarmen bleich und ausgehungert und abgemattet vor ihm stand. Und als der Priester sich anbot, ihm zur Aufnahme in ein Hospiz oder Kloster, oder zu einem guten Plätzlein an irgendeiner Kirche oder Anstalt zu verhelfen, da lehnte der Heilige freundlich dankend, aber entschieden ab: „Gott will mich auf diesem Wege haben!“ sprach er mit mildem Ernst und ging betend von dannen.

Diesen Wegen, auf denen Gottes Vorsehung unseren Heiligen durchs Leben und zum Himmel führte, wollen wir heute im Geiste nachzugehen versuchen. Es sind raue, außergewöhnliche Wege; die Hand Gottes jedoch ist deutlich sichtbar. „Gott ließ ihn geboren werden“, schrieb Benedikts letzter Beichtvater und erster Lebensbeschreiber (Marconi), „um den Unglauben, den Stolz und die Weichlichkeit seines Jahrhunderts zu beschämen und zu zertrümmern. Als Wundertäter hat er jene aus der Fassung gebracht, die das Wunder leugnen; als Armer hat er den Luxus gebrandmarkt; als Spiegel der Bußfertigkeit hat er die zahllosen Vergnügungssüchtigen seiner Zeit in Staunen versetzt. Wie ein strahlendhelles Licht hat er die Welt durchlaufen, um die Geister aufzuklären und die Herzen zu erwärmen; die Fußspur seiner Schritte ist zu einer Feuerbahn geworden, auf der man immerdar die Heldenhaftigkeit seiner Handlungen sehen kann.

I. Auf der Suche

Benedikt Joseph Labre wurde am 26. März 1748 in Amettes in Frankreich geboren als Ältestes unter fünfzehn Kindern in einer ebenso einfachen und wohlhabenden wie religiösen Kaufmannsfamilie. Vater und Mutter hatten je einen Bruder, der Pfarrer war. Benedikt war ein gut veranlagtes Kind, dessen Erziehung wenig Schwierigkeit machte. Er besaß ein lebhaftes, jedoch leicht lenkbares Temperament, klaren Verstand, treues Gedächtnis, leichte Auffassungsgabe, einen entschiedenen Abscheu vor der Sünde und eine starke Neigung zur Tugend. Schon bei dem Kind war eine auffallende Vorliebe für Bußstrengheiten und Übungen der Frömmigkeit unverkennbar.

Als Benedikt zwölf Jahre alt war, nahm ihn einer seiner geistlichen Onkel, der Pfarrer von Erin war, zu sich. Es war der stille Wunsch und Plan der Familie, Benedikt studieren zu lassen und in ihm einen Gehilfen und Nachfolger des alternden geistlichen Onkels heranzuziehen. Benedikt benahm sich in Haus und Schule musterhaft. Während jedoch mit den Jahren seine Neigung zu den Übungen der Frömmigkeit, zu Gebet und strenger Abtötung in Speis und Trank und Schlaf, zum Schweigen und zur Einsamkeit, zu Werken der Selbstlosigkeit und Nächstenliebe immer stärker wurde, nahm im selben Maße sein Eifer und Fortschritt im Studium ab; das trug ihm manchen strengen Tadel und herben Vorwurf ein. Benedikt gab sich alle Mühe, doch er fühlte es immer deutlicher in seinem Inneren, Gott habe ihn nicht zum Studium und geistlichen Stand berufen. Heiße Seelenkämpfe waren durchzuringen, bis die Berufsfrage gelöst war.

Eine erste Änderung trat durch den Tod des Oheims ein, der infolge einer ansteckenden Krankheit das Opfer seines Berufes geworden war. Achtzehnjährig kehrte Benedikt im Jahr 1766 ins väterliche Haus zurück. Über seinen weiteren Lebensweg war er sich soweit klar, dass Gott ihn zu einem Leben äußerster Bußstrenge berufen habe. Er wollte deshalb in den strengsten Klosterorden, bei den Trappisten, eintreten. Doch die Eltern gestatteten es nicht. Sie bewogen ihn vielmehr noch einmal zur Fortsetzung seiner Studien beim mütterlichen Oheim, dem Pfarrvikar zu Conteville. Benedikt fügte sich.

Bald überzeugte sich jedoch der Oheim vom Klosterberuf seines Neffen und riet ihm zu einem Eintrittsversuch bei den Kartäusern. Freudig folgte Benedikt der Anregung und bat um Aufnahme in zwei Kartausen. Doch das eine Kloster konnte wegen großer Armut vorläufig keine Novizen aufnehmen; fürs andere besaß der Kandidat zu geringe Vorbildung. Traurig kehrte Benedikt in die Heimat zurück.

Die Eltern übergaben nunmehr den berufslosen jungen Menschen, dessen scheinbar ungesunde Frömmigkeit ihnen Sorge zu bereiten begann, einem befreundeten Priester zu Ligny. Doch auch dieser überzeugte sich bald von Benedikts tiefer Frömmigkeit und Tugend und riet ihm, es noch einmal bei den Kartäusern zu Neuville bei Montreuil-sur-Mer zu versuchen.

Benedikt wurde aufgenommen und war überglücklich. Doch nicht lange, da kamen furchtbare innere Leiden, Ängste und Nöte über seine Seele. Nirgends fand er Ruhe und Frieden. Es war klar, Gott wollte ihn hier nicht haben. Kurz entschlossen machte sich Benedikt trotz Schnee und Winterkälte zu Fuß auf den Weg und klopfte an der Klosterpforte der Trappistenabtei bei Mortagne in der Normandie. Doch dort nahm man die Kandidaten erst vom 24. Lebensjahr an auf.

Jetzt brachten die bekümmerten Eltern die Sache vor den Diözesanbischof. Dieser lud Benedikt zu sich ein nach Boulogne. Er gewann einen so vorteilhaften Eindruck von der Tugend und Charakterfestigkeit des jungen Mannes, dass er ihm riet, es ein zweites Mal bei den Kartäusern zu Neuville zu versuchen.

Willig fügte sich Benedikt. Als er von den Eltern und Geschwistern Abschied nahm, sprach er fest und bestimmt: „Hienieden werde ich Euch nicht mehr sehen; erst im Tale Josaphat werden wir uns wiedertreffen!“ Auf Empfehlung des Bischofs nahm man den schon von früher her vorteilhaft bekannten Novizen in Neuville bereitwillig auf. Doch alsbald kehrten bei ihm die entsetzlichen inneren Ängste und Versuchungen wieder. Er bot alles auf, ihrer Herr zu werden, doch vergebens. Nach zwei qualvollen Monaten musste ihm der Obere des Hauses eröffnen: „Mein Sohn! Die göttliche Vorsehung ruft Dich nicht in unseren Stand! Folge den Einsprechungen Gottes!“

Noch vom Kloster aus schrieb Benedikt an seine Eltern einen wunderschönen, tiefgläubigen Trostbrief: wohl sei es anders gekommen, als sie alle es gedacht hätten. „Doch auch darüber freue ich mich, denn es ist die Hand des Allmächtigen, die mich führt.“ Dann teilte er ihnen seinen Plan mit, neuerdings bei den Trappisten um Aufnahme zu bitten.

Alsbald klopfte er nochmals an der Pforte der normannischen Trappisten-Abtei. Da er noch nicht 24 Jahre alt war, blieb sie ihm trotz aller Bitten und Tränen verschlossen. Unverzüglich machte er sich auf den Weg und wanderte vier Wochen lang ohne alle Mittel, nur von Almosen lebend, gen Süden, bis er vor den Mauern des Trappistenklosters Septfonds stand. Im November 1769 erhielt er dort das heilige Kleid und den Klosternamen „Frater Urban“. Er fühlte sich glücklich und geborgen, und auch im Kloster hatte man ihn gern. Da plötzlich stellten sich die alten Seelenleiden wieder ein. Die Geistesqual, die innere Finsternis und Verlassenheit wuchs derart an, dass der arme Novize sich für verworfen hielt, nicht mehr die heiligen Sakramente zu empfangen wagte, vor Angst und Not fast verging und schließlich schwer krank wurde. Man brachte ihn aufs Krankenzimmer und dann ins äußere Klosterhospital, damit er bessere Pflege hätte. Als er sich körperlich wieder einigermaßen erholt hatte, musste ihm eröffnet werden, man sei dessen sicher, Gott wollte ihn nicht im Kloster haben. „Möge der Wille Gottes geschehen!“ sprach Benedikt ruhig und ergeben und verließ am 2. Juli 1770 die klösterliche Friedensstätte.

II. Auf Gottes Wegen

„Beten und Büßen!“ – das stand für Benedikt Joseph nach wie vor als seine gottgewollte Lebensaufgabe fest. Im Kloster wollte dies Gott offensichtlich von ihm nicht haben, also draußen in der weiten Welt. Und da gab es wahrlich Grund und Gelegenheit überreich dazu! „Zeig, Herr, Deine Wege mir, lehr wandeln mich auf Deinen Pfaden!“ (Psalm 24,4), so betete er mit dem Psalmisten und begann nunmehr sein zwölfjähriges Wander- und Wallfahrtsleben als Bettler und Pilger durch die verschiedensten Länder Europas. Alle berühmten Heiligtümer und Wallfahrtsorte von Italien, der Schweiz, von Österreich, Polen, Deutschland, Frankreich und Spanien besuchte er Jahr für Jahr der Reihe nach, blieb dort einige Tage oder Wochen lang, betete zu Füßen der Gnadenbilder und an den Gräbern der dort verehrten Heiligen. Am liebsten und längsten verweilte er im sogenannten „Heiligen Hause“ zu Loreto, wohin er elf Mal pilgerte, und in den verschiedenen Kirchen und Heiligtümern Roms, das er zum Ausgangspunkt seiner jährlichen Wallfahrten und schließlich zu seinem fast beständigem Aufenthaltsort machte. „In dieser großen und volkreichen Stadt“, meinte er einmal, „tut man Gutes ohne gesehen zu werden und wegen der großen Anzahl von Kirchen kann man von einer zur anderen gehen, ohne beobachtet zu werden. Man kann dort auch alle Tage zum vierzigstündigem Gebet gehen.“

„Still in sich gekehrt, auf das, was um ihn vorging, kaum achtend, zog er seines Weges. Ein grobkörniger Rosenkranz hing um seinen Hals, wenn er ihn nicht gerade betend in Händen hielt. Auf der Brust hatte er ein hölzernes Kreuz mit kupfernem Kruzifixus, an der Seite einen hölzernen Essnapf, der mit Draht zusammengeflickt war.

Seine Kleidung war äußerst armselig, dutzendfach zerrissen, geflickt und zerfranst. Er war ein Bild zum Erbarmen, wenn man ihn in solchem Aufzug bei schlechtem Wetter, Schnee und Eis und Nebel, erstarrt vor Kälte oder auch in glühender Sommerhitze, mit seinen Lumpen notdürftig bedeckt, in zerlöcherten Schuhen daher ziehen sah. Auf dem Rücken hatte er einen Bettelsack, der seine ganze Habe, das Büchlein von der Nachfolge Christi, das Neue Testament und ein abgegriffenes Brevier, zuweilen vielleicht auch noch ein Stück Brot enthielt. Auf Vorrat nahm er nie etwas an und immer nur die schlechtesten Kleidungsstücke. Wurde ihm sonst etwas aufgenötigt, was er nicht streng und sofort brauchte, so verschenkte er es alsbald an einen anderen Armen. Als ihm einst jemand einen alten, mit Seide überzogenen Strohhut schenkte, zerriss er geflissentlich die Seidenhülle, so dass das Stroh herausschaute. Dann erst setzte er ihn auf und freute sich, wenn man sich darüber lustig machte. Auch eine mit kleinen Nägeln gespickte Bußgeißel trug er bei sich, mit der er sich manchmal blutig geißelte. Einen eigentlichen, sonst bei Büßern und frommen Personen so beliebten Bußgürtel besaß er nicht. Dafür trug er – wohl auf besonderen Antrieb der göttlichen Gnade – ein lebendiges Cilicium auf seinem unschuldigen Leib: Ungeziefer aller Art in Menge, das ihn unaufhörlich quälte und marterte. Benedikt Joseph ertrug diese Qual mit heldenhaftem Mut, ohne sich dagegen zu wehren, im Geist der Sühne und Buße.

Wenig wählerisch war er auch bezüglich seiner nächtlichen Unterkunft. Wenn es nur immer möglich war, übernachtete er unter freiem Himmel auf dem bloßen Erdboden oder in einem Stall, auf dem Heuboden, in den Nischen, Gängen und Galerien öffentlicher Gebäude in Rom, mit Vorliebe im alten Gemäuer des Kolosseums, am liebsten aber in den Kirchen. Wirtshäusern und allgemeinen Herbergen ging er aus dem Weg; der dort herrschende Lärm und die vielfachen Gotteslästerungen daselbst waren ihm unerträglich. Auch auf dem Weg war er lieber allein, als in Gesellschaft. Er verließ deshalb die großen Verkehrsstraßen und schlug gern einsame, wenn auch beschwerliche Pfade ein. Kam er auf seinen Wanderschaften durch eine nichtkatholische (protestantische) Gegend, dann hatte er es sichtlich eilig; er marschierte dann in solchen Eilschritten, um bald aus diesem Gebiet wieder herauszukommen, als wenn ihm irgendein Feind gefahrdrohend auf den Fersen wäre.

Auch seine Lebensbedürfnisse an Nahrung und Kost waren staunenswert gering. Einmal am Tag etwas Brot und Wasser, am Sonntag sogar zwei Mal solche Kost, wozu er dann noch ein paar Nüsse oder Erbsen fügte – das war alles. Sein Refektorium (Speisesaal), meinte er launig, sei die Straße und der Brunnen auf der Gasse. Dort fand er auch seine täglichen Extra-Leckerbissen: Orangenschalen, grüne Erbsenhülsen, Kohlblätter, weggeworfenes Grünzeug, verdorbenes Obst und faule Früchte. So barg seine Tasche auch nach seinem Tod als Mundvorrat für den Tag nur ein Stück Brot und einige Orangenschalen. Als er eines Tages Stunde um Stunde in einer Kirche Roms betete, rüttelte ihn eine fromme reiche Dame, nachdem sie ihn vergeblich angesprochen hatte, auf und lud ihn ein, mit ihr zum Mittagessen zu kommen. „Zum Mittagessen? Mittagessen?“ fragte der Heilige, langsam zu sich kommend. Dann schüttelte er ablehnend den Kopf und sprach: „Ich esse auf der Gasse!“

Er machte überhaupt seinen Gastgebern wenig Mühe und Arbeit. Beim ersten Morgengrauen verließ er das Haus, wo er mehr betend und sich blutig geißelnd als schlafend genächtigt hatte und begab sich zur Kirche. Dort blieb er bis zum Abend in einer Ecke oder einem dämmerigen Winkel kniend und unbeweglich im Gebet versunken. Die Hände hatte er über der Brust gekreuzt, die Augen waren zum hochwürdigsten Gut oder gen Himmel oder zu einem Bild der Gottesmutter erhoben. Fliegen und Schnaken, die ihm Gesicht und Hände zerstachen, wehrte er ebensowenig ab, wie das Ungeziefer an seinem Leib. Dabei hatte er eine große Geschwulst an beiden Knien. Zuweilen leuchtete sein Antlitz vor innerer Glut oder er brach in feurige Seufzer nach Gott aus und fiel vor Übergewalt der inneren Bewegung in Liebesohnmacht und Verzückung. Auf jene, die ihn so in heiliger Beschauung und Entrückung beobachteten, machte er einen tiefen Eindruck.

War er allzu sehr durchgefroren, dann konnte es zuweilen vorkommen, dass er gegen Mittag heimkam, um sich etwas zu wärmen, kehrte nachher jedoch alsbald in seinen stillen Gebetswinkel zurück und blieb dort solange, bis am Abend die Kirchentüren geschlossen wurden. Gern weilte er in nächster Nähe des Hochaltares und Tabernakels; als man aber eines Tages den verlumpten Bettler von dort wegjagte, zog er sich fortan bescheiden in den Hintergrund der Kirche zurück. Auch dort wurde er nicht überall geduldet, sondern zuweilen als Heuchler oder des Diebstahls verdächtig hinausgejagt. Einmal kam er sogar als Straßenräuber und Meuchelmörder in Verdacht. Er hatte nämlich einem Verunglückten auf der Straße die erste Hilfe geleistet. Hinzukommende Reiter hielten ihn für einen Verbrecher und führten ihn gefesselt ins nächste Dorfgefängnis ab. Bald löste sich das Missverständnis. Benedikt aber freute sich, „um der Gerechtigkeit willen“ etwas gelitten zu haben. Ebenso ein anderes Mal. Da gab ihm jemand ein kleines Geldstück als Almosen. Der Heilige schenkte es schnell an einen anderen Bettler weiter. Der Almosengeber meinte, Benedikt sei die Gabe zu klein; er habe sie deshalb verschmäht. In seinem Unwillen versetzte er ihm einen wuchtigen Stockhieb. Benedikt strahlte daraufhin in heiliger Freude.

Er sprach nie viel, eigentlich nur, wenn er angeredet wurde oder wenn die Liebe und das Seelenheil des Nächsten es erforderte, und dann sehr kurz, sanft und bescheiden. Nicht sehr viele Worte haben sich von ihm erhalten, aber umso gehaltvollere, tiefere und lehrreichere. Hören wir einige davon.

Einst fragte ihn ein Kranker, der ganz richtig herausgefunden hatte, dass die lebendige Gottesliebe die Quelle von Benedikts Geduld in Leiden sei, wie man am sichersten zu einer großen Liebe Gottes gelangen könne? „Dazu“, gab der Heilige zur Antwort, „muss man drei Herzen in einem vereinigt haben: das erste muss ganz Liebe und Zärtlichkeit für Gott sein, das zweite voll Güte und Eifer für den Nächsten, das dritte hart in Bußgesinnung und Hass gegen sich selber.“

Eine fromme alte Dame klagte dem Heiligen einst ihr Leid und ihre Sorgen. Sie hatte einen etwas leichtsinnigen Neffen, dessen religiöses und sittliches Leben in Gefahr war. Ob er Rat wisse? Nach kurzer Überlegung sprach der Heilige: „Beten Sie jedes Mal das Credo (apost. Glaubensbekenntnis) für den jungen Menschen, so oft er von zu Hause fortgeht.“ Ein ebenso einfaches wie treffliches Mittel für Mütter und alle, denen um das Seelenheil ihrer heranwachsenden Söhne und Töchter und der ihrer Fürsorge Anvertrauten bange ist!

Einst musste Benedikt einen Auftrag zum Kloster der Klarissinnen zu Monte Lupone überbringen. Die Äbtissin, die schon viel Erbauliches von dem „heiligen Bettler“ gehört hatte, ließ alle Nonnen im Sprechzimmer zusammenkommen, damit sie an seinem Wort und Beispiel sich erbauen könnten. Benedikt sprach nur wenig, aber tiefernst über die Zeitlage und beklagte, dass die Welt keine Buße mehr tun wolle, dass man in Luxus dahinlebe, selbst viele geistliche Personen, und dass die Weltanschauung des Unglaubens immer verhängnisvoller um sich greife. „All das“, schloss er mit wehmütigem Ernst, „all das schreit laut nach dem Zusammenbruch, und dieser lässt nicht mehr lange auf sich warten!“

Während dieser Unterredung betrachtete eine der Nonnen aufmerksam diesen „König der Armen“ in seinen zerrissenen Schuhen und Kleidern. Mitleidig kam es leise über ihre Lippen: „Armer, unglücklicher Mann!“ „Unglücklich?“ wiederholte Benedikt vorwurfsvoll. „Unglücklich sind nur die, die in der Hölle sind, die Gott auf ewig verloren haben!“ Und als er dabei den Namen Gottes aussprach, neigte er ehrfurchtsvoll das Haupt. Die Nonnen aber waren tief ergriffen und empfahlen sich besonders seinen Gebeten.

Bei einem zweiten Besuch im Sprechzimmer zu Monte Lupone erkundigte sich eine der Nonnen nach einem dem Kloster befreundeten Priester in Rom, wie es ihm gehe? „Er liebt Gott“, antwortete Benedikt schlicht und kurz. Gleich darauf fragte eine andere der Nonnen, die die Frage überhört hatte: „Was macht auch Don Mancini?“ „Er liebt Gott“, erwiderte ruhig der Heilige. „Ja, das weiß ich“, entgegnete die Schwester, „aber was tut er denn?“ „Er liebt Gott“, gab Benedikt mit sanftem Blick und Mund ein drittes Mal zur Antwort und dadurch den Nonnen und allen frommen Seelen eine wundersame, tiefe Lehre über das Erste und Wichtigste für alle Lagen des Lebens.

Als der Heilige im Jahr 1782 seine elfte Pilgerfahrt nach Loreto gemacht hatte, fragte ihn beim Abschied ein Wallfahrtspriester, ob er übers Jahr wiederkäme? „Nein, mein Vater.“ „Aber warum nicht?“ „Ich muss heim in mein Vaterland.“ Aber dann führt Dich Dein Weg von Rom doch über Loreto?“ „Nein, ich muss heim in mein Vaterland.“ „Dann kommst du also nicht nach Loreto?“ „Mein Vater, ich muss heim in mein Vaterland!“, lautete hartnäckig ein drittes Mal Benedikts geheimnisvolle Antwort. Gott hatte ihn innerlich wissen lassen, dass es heimwärts gehe, aber nicht nach Frankreich, seiner irdischen Heimat, wohl aber in den Himmel, ins ewige Heimatland. Benedikt Joseph Labre war eben

III. am Ziel.

Mit seiner Gesundheit ging es sichtlich abwärts; das fühlte und wusste er selber. Ein hartnäckiger Husten quälte in besonders des Nachts und beraubte ihn des spärlichen Schlafes. Er magerte immer mehr ab; Totenblässe lag auf seinem Gesicht. Schwächen und Ohnmachtsanfälle stellten sich ein. Schließlich konnte er nur noch mit Hilfe eines Stockes seine Kirchengänge machen. Doch seiner klar erkannten Lebensaufgabe „beten und büßen“ blieb er unentwegt treu. Ja ein verstärkter Eifer in dieser Beziehung war unverkennbar. Als ihm jemand riet, sich doch zu mäßigen und Arzneimittel zu nehmen, sonst falle er noch einmal auf offener Straße tot um, gab er ruhig zur Antwort: „Was geht das mich an?“ Es war, als wollte er auf ein früheres Wort anspielen: „Gott will mich ja auf diesem Wege haben!“

In tröstlichen Gesichten ließ Gott seinen treuen Diener sein nahes Ende und die Verherrlichung nach dem Tod schauen. Am Palmsonntag des Jahres 1783 begegnete ihm eine Bekannte. Erschrocken über sein Aussehen, sprach sie mitleidsvoll zu ihm: „Ihr seid doch recht krank, Benedikt! Wollt ihr fortgehen?“ „Wie Gott will! Wie Gott will!“ sprach der Heilige sichtlich erfreut. Dann ging er weiter und betete noch viel inniger sein Lieblingsgebetlein in diesen letzten Lebensjahren: „Rufe mich, Jesus! Rufe mich, damit ich Dich schauen kann!“

Und Jesus rief ihn zu sich. Am Montag und Dienstag in der Karwoche machte Benedikt Joseph, wenn auch mit äußerster Anstrengung, seine gewohnten Kirchenbesuche. In der Frühe des Mittwochs begab er sich nach Santa Maria de Monti, einer Muttergottes-Wallfahrtskirche in der Nähe des Kolosseums. Dort wohnte er in tiefer Andacht dem heiligen Messopfer bei. Ein neuer Schwächeanfall veranlasste ihn, sich ins Freie zu begeben. Gute Leute umringten ihn, boten ihm ihre Dienste an und gaben gute Ratschläge. Benedikt hörte sie schweigend an. Da kam ein alter Bekannter, der Metzgermeister Zaccarelli des Weges und versuchte den Erschöpften zu überreden, mit ihm in seine nahe Wohnung zu kommen. Benedikt sagt nach einigem Zögern zu. Sterbend langte er dort an. Man holt den Priester. „Wünschst du etwas, Benedikt?“ fragte er, sich über den Sterbenden neigend. „Nichts, nichts!“ erwiderte dieser, ohne die Augen zu öffnen. „Ist es schon lange her, dass du kommuniziert hast?“ „Kurz her, kurz!“ war die Antwort und zugleich sein letztes Wort hier auf Erden. Von zwei Uhr nachmittags an konnte er nach außen hin keine Zeichen mehr geben. Auch der herbeigerufene Arzt vermochte nichts mehr zu helfen. Man erteilte dem Sterbenden deshalb die letzte Ölung und betete unablässig bei ihm. Ruhig wie immer, die Hände auf der Brust gekreuzt, lag der kaum Fünfunddreißigjährige da; sein Antlitz atmete tiefen Seelenfrieden. Im Sterbezimmer ging es aus und ein. Die Kunde vom nahen Hinscheiden des „Armen vom Vierzigstündigen Gebet“ verbreitete sich rasch in der Stadt. Heiliges Schweigen, das zeitweise durch die Sterbegebete unterbrochen wurde, umgab das Sterbelager. Eben holten die Uhren der Ewigen Stadt zum Schlag für die achte Abendstunde aus. Drin im Sterbezimmer betete zu der Sterbelitanei das „Heilige Maria, bitte für ihn!“, da streift seine reine Seele das Bettlergewand des Leibes ab, um drüben das strahlende Gloriengewand zu erhalten. „Zieh hin, christliche Seele!“ betete der Priester. Deine irdische Pilgerschaft ist zu Ende. Geh ein in die ewige Heimat, ins Vaterhaus der himmlischen Seligkeit! Im selben Augenblick erhoben alle Glocken Roms ihre eherne Stimme zum abendlichen Gebetsgruß. Es war zugleich das Festgeläut beim Eingang eines neuen Heiligen in den Himmel.

Benedikt Joseph Labre wurde 1860 selig- und 1883 heiliggesprochen. Das vielverehrte und wunderumstrahlte Grab des Heiligen ist in der Kirche Santa Maria de Monti zu Rom.

Der Landstreicher - der ein Heiliger war

Benedikt Joseph Labre wollte ins Kloster. Von seinem 18. Lebensjahr an war dies sein glühendster Wunsch, aber es sollte sein Schicksal sein, immer wieder eine Enttäuschung zu erleben. Die Trappisten wollten ihn nicht haben. Er war ihnen zu schwächlich. Die Kartäuser von Longuenesse waren gewillt, einen Versuch mit ihm zu machen, aber er entsprach ihren Anforderungen nicht. Die Abgeschlossenheit, nach der er sich gesehnt hatte, bekam ihm nicht. Sie schien ihn zur Verzweiflung zu treiben, statt ihm inneren Frieden zu geben. Die Mönche konnten es bald nicht mehr mit ansehen. Sie meinten, er habe keinen Ordensberuf, und entließen ihn.

Damit aber war Benedikts Entschluss in keiner Weise erschüttert. Er wandte sich an die Kartäuserabtei in Montreuil. Obwohl viele Mönche den Kopf schüttelten, nahm man ihn auf.

Wieder war das Ergebnis das gleiche. Er strengte sich mächtig an, aber das Mönchsleben bekam ihm nicht. Die Regel gebot, sich ruhig in der Zelle zu verhalten, aber er konnte nicht still sein. Nach sechs Wochen ersuchte man ihn wieder fortzugehen. Er ging aber nicht nach Hause, sondern wieder zu einer Trappistenabtei.

Nun nahm ihn Sept Fons auf. Die Probe dauerte acht Monate. Benedikt hatte eine direkte Leidenschaft, alles herzuschenken, und selbst im Trappistenkloster konnte er nicht genug loswerden. Er sehnte sich danach, noch ärmer und noch hungriger zu sein. Diese Bemühungen, der Ärmste der Armen zu sein, verwandelten ihn bald wieder wie in Montreuil zu einem reinen Skelett. Er wurde krank und konnte sich zwei Monate lang überhaupt nicht aufrechthalten. Sobald er kräftig genug war, um sich auf den Weg machen zu können, gab man ihm den Abschied. Mit einem „Gottes Wille geschehe“ auf den Lippen verließ er wiederum das Kloster.

Aber in diesen Monaten hatte er angefangen, seinen wahren Beruf zu entdecken. Wenn ihn auch die Sehnsucht nach einem Leben im Kloster nie ganz verließ, sah er doch ein, dass es für ihn wenig Hoffnung gab, diesen Beruf in der üblichen Weise auszufüllen. Er konnte nicht Mönch wie die anderen sein, er musste einer nach seiner eigenen Art und Weise werden. Und er konnte nicht in einem Kloster leben, die Welt musste sein Kloster werden. Er wollte der Einsamste der Einsamen, der Ausgestoßenste der Ausgestoßenen, das erbarmungswürdigste Geschöpf Gottes werden. Ein Landstreicher wollte er sein, der Arme Gottes, ein Pilger für den Rest seines Lebens. Damals war er 25 Jahre alt.

So machte er sich auf den Weg nach Rom. Ein langes Kleid bedeckte ihn, das mit einem Strick um die Hüfte gebunden war. Auf der Brust trug er ein Kreuz und eine lange Kette von Rosenkranzperlen um den Hals. Seine Füße waren nur zum Teil von den zerrissenen Schuhen bedeckt. Man hätte glauben können, sie seien eigens dazu da, Wasser und Steine hineinzulassen. Die Unbilden der Witterung fürchtete Benedikt nicht. Über der Schulter trug er einen alten Sack mit seiner Habe, darunter eine Bibel und ein Gebetbuch. Er aß was man ihm gab. Gab man ihm nichts, so suchte er sich am Weg etwas. An den nächsten Tag dachte er nicht. Und hatte er je etwas mehr, als er gerade brauchte, so gab er es einem anderen Landstreicher.

Im Jahr 1770 schrieb er den letzten Brief an seine Angehörigen. In den folgenden 6 oder 7 Jahren seiner Pilgerreisen über Berge, durch Wälder, durch Städte und Dörfer schlief er im Freien oder wo immer er ein primitives Obdach finden konnte. An Almosen nahm er nur, was er gerade brauchte. An Kleidern trug er, was man ihm gab, bzw. was man ihm aufnötigte. Während seiner ersten Reise machte er in Loreto und Assisi halt. In Rom kam er mit wunden Füßen und krank an, so dass er drei Tage im französischen Hospital bleiben musste. Hierauf blieb er 8 oder 9 Monate in der Stadt und besuchte die heiligen Stätten. Mit niemand war er bekannt, und niemand wusste, wo er schlief. In den nächsten Jahren wanderte er zu allen berühmten Wallfahrtsstätten Europas. Ende 1776 ließ er sich endgültig in Rom nieder, von wo aus er nur noch ganz bestimmte Wallfahrten machte, meist nach Loreto, das er jedes Jahr besuchte.

Nie besaß er mehr als 10 Pfennige auf einmal. Bot man ihm mehr an, so lehnte er es ab. In Loreto hauste er in einer Scheune vor der Stadt. Als man ihm ein Zimmer näher beim Heiligtum anbot, lehnte er es ab, weil ein Bett darin war. In Rom war sein Heim jahrelang ein Loch in den Ruinen des Kolosseums. Von diesem Quartier aus machte er seine täglichen Gänge zu den Kirchen der Stadt. Ausgenommen wenn er krank war, bettelte er selten. Er begnügte sich mit dem, was ihm Vorübergehende von sich aus gaben. Einst bot ihm ein Mann eine Münze. Benedikt nahm sie dankend an. Als er aber sah, dass es mehr war, als er brauchte, gab er sie jemand anders. Der Geber sah dies als eine Beleidigung an, da er der Meinung war, Benedikt hätte mehr erwartet, nahm seinen Stock und schlug ihn. Benedikt ertrug die Prügel, ohne ein Wort zu sagen.

Es scheint, dass er monatelang kein Wort sprach. Als sich ein Kloster für ihn interessierte, in dem man ihn hochachtete, ließ sich Benedikt nie mehr dort sehen. Seine ganze Habe bestand aus ein paar Andachtsbüchern und einem hölzernen Napf. Dieser war in Stücke gegangen, und er band ihn mit einem Stück Draht zusammen. Sein Beichtvater schilderte sein erstes Zusammentreffen mit ihm so: „Es war im Juni 1782; ich hatte gerade die hl. Messe in der Kirche St. Ignatius gelesen, da bemerkte ich einen Mann in meiner Nähe, dessen Äußeres auf den ersten Blick entschieden abstoßend war. Seine Beine waren nur teilweise bedeckt, sein Gewand mit einem alten Strick um die Hüfte gebunden. Das Haar war ungekämmt. Dem äußeren Anschein nach schien er der elendste Bettler zu sein, den ich je gesehen hatte.“

Als der Priester seine Danksagung vollendet hatte, trat Benedikt zu ihm und bat ihn, seine Generalbeichte entgegenzunehmen. Der Priester staunte nicht nur über die Sorgfalt, mit der diese Beichte abgelegt wurde, sondern auch darüber, wie gut sein Beichtkind in komplizierten Fragen der Theologie Bescheid wusste. Er unterbrach die Beichte und fragte ihn, ob er Theologie studiert habe. „Ich, Hochwürden?“ sagte Benedikt. „Nein, ich studiere nie. Ich bin nur ein armer, unwissender Bettler.“

Da merkte der Beichtvater, dass er es hier mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun hatte. Er beschloss, den Mann in Zukunft sorgfältig im Auge zu behalten. Je mehr er ihn kennenlernte, desto mehr wunderte er sich über die Heiligkeit unter den Lumpen.

Er sah ihn zum letzten Mal am Freitag vor der Karwoche 1783, als Benedikt zur Beichte kam. Das nächste, was der Priester genau eine Woche später von ihm hörte, war, dass er gestorben sei. Er war nicht überrascht, denn seit einigen Monaten schon hatte er sich gefragt, wie der Mann überhaupt noch leben konnte. Zu allen Entbehrungen und Kasteiungen hatte sein Körper sich in der letzten Zeit noch mit Ausschlägen und Wunden bedeckt. Der Priester hatte ihn ermahnt, doch wenigstens diesen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, aber Benedikt hatte sie wenig beachtet.

So kam der Mittwoch der Karwoche. Unter den Kirchen, die Benedikt besucht hatte, hatte ihn keine häufiger gesehen als S. Maria dei Monti beim Kolosseum. Hier wohnte er jeden Morgen der hl. Messe bei. Im ganzen Viertel war er gut bekannt. Auch an diesem Tag hatte er den Gottesdienst besucht. Beim Verlassen der Kirche – es war bereits 1 Uhr mittags – stürzte er auf den Stufen zusammen. Die Umstehenden sprangen auf ihn zu. Er bat um ein Glas Wasser, konnte sich aber nicht mehr erheben. Ein Metzger aus der Gegend, der ihm schon oft Wohltaten erwiesen hatte, erbot sich, ihn in sein Haus bringen zu lassen, und Benedikt nahm es an. Dort legte man ihn in ein Bett, damit er sich erhole. Bald aber wurde allen klar, dass er am Sterben lag. Man sandte nach einem Priester, der ihm die hl. Sterbesakramente spendete. Aber Benedikt war zu schwach, um noch die hl. Kommunion empfangen zu können. Man begann die Gebete für den Sterbenden. Bei den Worten „Heilige Maria, bitt für ihn“ starb er ohne einen Seufzer, 35 Jahre alt. Es war der 16. April 1783.

Darauf ereigneten sich einige merkwürdige Dinge. Sein Beichtvater und Lebensbeschreiber erzählt: „Kaum hatte dieser arme Nachfolger Christi seinen letzten Atemzug getan, als auf einmal die Kinder aus der Nachbarschaft die Straße mit ihrem Lärm erfüllten und einstimmig riefen: „Der Heilige ist tot, der Heilige ist tot!“ Bald stimmte ganz Rom in diesen Ruf ein, und überall wiederholte man die Worte: „Ein Heiliger ist tot“. Viele, die ob ihrer Heiligkeit und ihrer Wunder berühmt waren, haben ihre irdischen Tage in dieser Stadt beendet. Aber der Tod von keinem rief eine so schnelle und heftige Erregung hervor wie der Tod dieses Bettlers.

Benedikt war kaum tot, als zwei Kirchen sich um die Gunst stritten, seinen Leichnam zu besitzen. Man entschied, dass er nach S. Maria dei Monti verbracht werden sollte, der Kirche, die er am häufigsten besucht hatte. Der Andrang des Volkes war so groß, dass man eine verstärkte Polizeiwache aufstellen musste. Eine Abordnung Soldaten begleiteten den Zug zur Kirche. Mehr Ehre hätte kaum einem königlichen Leichnam widerfahren können. Von dem Augenblick an, wo er in der Kirche aufgebahrt lag, war diese gedrängt voll von trauerndem Volk. Während der Gottesdienste an den Kartagen blieb die Leiche aufgebahrt dort liegen. Immer mehr Volk drängte zur Kirche, so dass der Kardinalvikar erlaubte, dass der Tote vier Tage unbeerdigt blieb. Leute jeden Standes trafen sich einmütig zu Füßen des Bettlers Benedikt. Am Ostersonntagnachmittag setzte man ihn in der Kirche neben dem Hauptaltar bei.

Aber die Verehrung hörte damit nicht auf. Immer neue Scharen strömten zur Kirche, und man brauchte Soldaten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Auch das vorübergehende Schließen der Kirche half nichts. Sobald sie wieder geöffnet wurde, strömte die Volksmenge wieder herein. Dies ging 2 Monate lang so fort. Noch nie vorher hatte man so etwas erlebt, auch in Rom nicht. Wenn je jemand durch die Zustimmung des Volkes zum Heiligen erklärt wurde, dann Benedikt Joseph Labre, der Bettler. In einem Jahr war sein Name in ganz Europa bekannt. Lebensbeschreibungen erschienen, Legenden verbreiteten sich, und von überallher wurden wahre und falsche Wunder gemeldet.

In dieser Zeit lebten die Eltern Benedikts in ihrem Haus in der Nähe von Boulogne. Da sie mehr als 12 Jahre nichts mehr von ihrem Sohn gehört hatten, nahmen sie an, dass er gestorben sei. Jetzt erfuhren sie plötzlich, dass der Heilige, von dem alle Welt sprach, ihr Sohn war!